近年、全国各地で自然災害が起こっています。

「このあたりは災害が少ないから大丈夫!」なんて思っている方も多いかもしれませんが、実際に起こってからでは遅いのです。

いざ災害が起きても、平和な日常に戻ると対策や防災に対する意識が下がり、後回しにしがちです。

「もしも」の時に自分や大切な家族や友人、仲間を助けるために「今」できることを一緒に始めていきましょう。

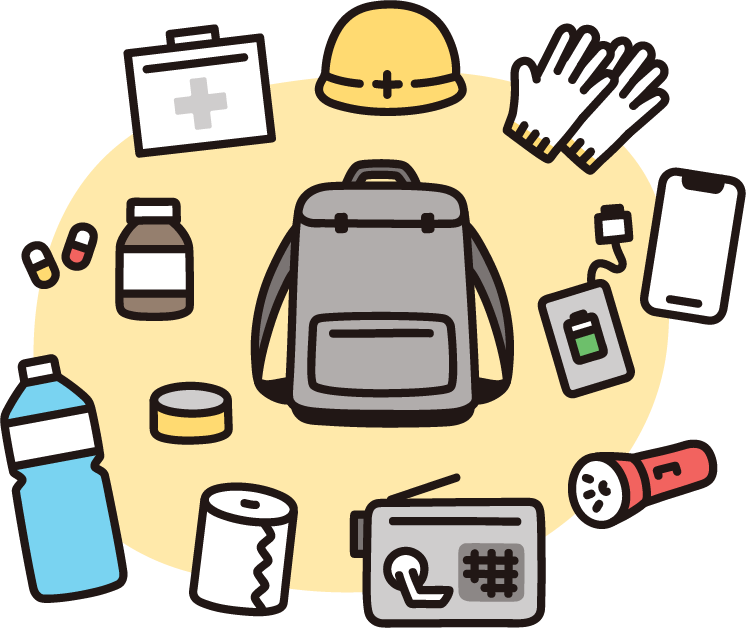

用意しておくべき!防災グッズリスト

「防災に備えよう!」

と言っても、災害用にあらゆるものを特別に準備するのは、かなりの労力がかかりますよね。

そこで、少しずつでも構わないので、日常の買い物の中でストックしたり、災害用に+αで購入しておきましょう。

災害が起きると、情報が錯乱したり、パニックになり、買い占めなども起こりやすくなります。

事前に備えることで「大丈夫。」と冷静に対処できるよう、リストをもとにできるところからアイテムを増やしてみてください。

できるところから、防災の準備を始めていきましょう。

防災グッズを用意しましょう

備蓄の量の目安として、避難所では2日〜3日で支援物資が届くので最低でも3日分。

自宅での避難を考えている方は支援物資が届くのに時間がかかることから、最低でも7日分が理想とされています。

では、実際に必要になる防災グッズを用意しましょう!

- 食料品関連

- 避難グッズ関連

- 衛生用品

- 消耗品関連

- 衣類関連

- その他

の6つに分けて、ご紹介します!

食料品関連

まずは、生きるには欠かせない食料品関連です。

非難する日数によっては必要量が異なりますが、最低限3日分を想定して計算しています。

では、一緒に揃えていきましょう!

1.水(3日分)

1人につき、1日3リットルは必要と言われています。

家族が多く、持ち出しが難しい方は最低でも1人当たり1日1Lは必ず準備してください。

- 500mlペットボトルの場合:小分けにできるので菌の増殖を防ぐとこができ、衛生面や持ち運びには便利です。

- 2Lペットボトルの場合:まとめて運ぶことができますが重いので持ち出しに時間がかかります。

量やストック場所によってペットボトルの種類も使い分けましょう。

また、飲料水以外においても、万が一のために大きな桶やふろ水を溜めておくのもおすすめです。

災害でトイレが流せない時や、コンロでお湯を沸かして食事に使うなど、停電などが起きた時の対策にもなります。

2.食料(3日分)

一人当たり、1日3食×3日分用意しましょう。

例えば、

3人家族3日分の場合(防災バックに入れる量)

- アルファ米(12個)

- 缶パン(6個)

- カップ麺(6個)

- 缶詰(6個)

- お菓子(6個)

- レトルトカレー(6個)

- ウィダーインゼリー(3個)

- インスタント味噌汁(12個)

- インスタントスープ(6個)

このように、保存期間が長いもの、栄養のあるものを意識して取り入れていきたいですね。

例えば、缶詰でもタンパク質を取るために魚や肉、大豆を使ったものや、気分をリフレッシュするために、フルーツ缶詰など楽しめるものも用意するとよいでしょう。

栄養補助食品などのウィダーインゼリーやカロリーメイトもコンパクトに持ち歩けるものなので、軽量なアイテムも使って重さを調整しましょう。

日頃から、どんな味なのか、どんな満足感なのかを食卓で試して食してみるのもいいかもしれません。

【ファミリー向けの食料の自宅備蓄「ローリングストック法」】

大人数の家族の非常食を一気に準備するのは難しいですよね。

その場合は、以下の「ローリングストック法」を利用しましょう。

- 日頃のお買い物の中で賞味期限が長いものを中心に多めに購入

- 日常で消費する

- 買い足すサイクルでストック量を確保

キッチンの引き出しなど特定の場所に保管して、賞味期限の近いものから消費できるように仕切りを使って管理すると手軽に取り組めますよ。

3.赤ちゃんのミルク(3日分)

お子様もミルクが必要な場合は、最低でも3日分は用意しておきましょう。

また、ミルクだけでなく哺乳瓶や衛生状態を保つためのアイテムも合わせて準備する必要があります。

【ミルク】

粉ミルクでも構いませんが、できれば水も使わずに作れる液体ミルクがおすすめです。

常温で9ヶ月から1年半の保存が可能です。

注意点としては、常温保存できますが、夏は車内などの熱くなる場所での保管はしないでください。

また、液体ミルクの蓋を一度開けたら残りは破棄しましょう。

【哺乳瓶】

消毒不要の使い捨て哺乳瓶もあります。

万が一の際は紙コップで代用もできますが、衛生的に不安な方は哺乳瓶も準備しましょう。

避難グッズ関連

食料の次は避難グッズです。

どの災害においても「停電」は日頃から電化製品を使う私たちにとって不便な状況となります。

災害時、避難時、避難生活中も必要不可欠な避難グッズは手厚く揃えておきたい所です。

1.ランタンやLEDライト(充電式1個、電池式1個)

夜の災害時、避難先での夜の行動など幅広く使えます。

- ソーラー式のランタン

- 小型のLEDライト

があると持ち運びもしやすく、防犯にも繋がります。

2.モバイルバッテリー(充電式1個、電池式1個)

携帯電話やパソコンを充電するため、必要不可欠です。

災害後は、避難先などの一箇所に人が集まることで電波が悪くなり、連絡のやりとりが増え、電池の消耗も早くなります。

こちらもランタンやライトと同様に

- USBやコンセントでの充電タイプ

- 電池入れ替えタイプ

があるのでどちらも購入しておくと安心ですね。

3.乾電池(単2電池5本、単3電池10本、単4電池10本)

停電時にモバイルバッテリーやライトなど様々な電化製品を使用するために必要です。

使用頻度が高い単3電池、単4電池を優先的に揃えておきましょう。

また、電池の放電を防いで長期的に保管するために、以下の方法を押さえましょう。

- 買ってきたパッケージのまま

- ジップロックやラップにまとめて真空状態で保管する

ポイントは「空気に触れるのを避ける」ことです。

せっかく持ってきたのに使えない、にならないようにしましょう。

4.ホイッスル(1個)

災害時に助けを求めるため、避難生活の防犯に活躍します。

山奥や田舎に住んでいる方、小さなお子さんや介護している方が近くにいる時は

自分の現在地を周りに広く知らせる必要があります。

また、災害が起こって状況が混乱している時に女性を狙った犯罪も増えるため

災害時、避難時で使用できるアイテムです。

小型でキーホルダータイプもあるので、日頃から鍵と一緒に持ち歩くのもいいですね。

衛生用品

次は衛生用品です。

避難生活が始まると普段は手洗いや歯磨き・お風呂でできていたことが難しい状況が続きます。

食事や生活環境も変わり、ストレスも溜まりやすくなるでしょう。

そんな時に衛生面で整えておくことが快適さにも繋がり健康的に過ごせます。

こちらは比較的値段も手頃なので普段から少し多めにストックしておきましょう。

1.救急セット(1個)

怪我や病気が起こった場合にすぐに対処するために必要です。

普段よりも衛生状況もよくないため早めの処置を心がけましょう。

以下の者は必ず入れておきましょう。

- ばんそうこう

- 消毒液

- 包帯・テープ

- 鎮痛薬

- 風邪薬

- はさみ

金額としては2,000円〜5000円前後でしっかりとした救急セットが購入できます。

家族が多かったり、小さなお子様がいる場合は除菌シートや包帯等も追加しておくと安心ですね。

2.除菌シート・スプレー(シートタイプ3袋、スプレータイプ大容量1本)

災害時は水道や電気、ガスが止まることや集団生活で衛生状況が著しく悪くなります。

避難生活が長くなることを想定して多めに準備しておきましょう。

最近では

- 5年間保存できる除菌シート

- バケツタイプの大容量除菌シート

- 食品にも利用できる除菌スプレー

なども販売されています。

ご家族の人数や生活状況に応じて選んでいきましょう。

3.口腔ケア用品(液体歯磨き1本)

避難生活が長くなると特に注意したいことの一つです。

特にお子さんとご年配の方は意識的に口の中を清潔な状態にできるよう努めましょう。

理由は、避難生活をしていると、支援物資の食品は保存のきく菓子パンやお菓子などの甘いものが増えてきます。

そうすると口内が虫歯になりやすい環境となるからです。

また、年配の方は口の中に菌が増えて気管に入り誤嚥性肺炎を引き起こしやすくなります。

水がなくても拭き取るタイプや液体歯磨きもあるのでご家族の状況に合わせて揃えてください。

4.紙おむつ(7枚×3日分)

お子さんや高齢者が家族にいる方は必ず準備しておきましょう。

少なくとも3日分は入れておきましょう。

サイズが変わることもあるので、定期的なチェックもしておきましょう。

お尻拭きや、使用済みおむつを入れても匂わない袋も合わせて準備しましょう。

5.生理用品(5枚×3日分)

水道が復旧しないと水の確保に悩まされます。

衛生面からこまめにナプキンは変えていきましょう。

こちらも使用済みナプキンを入れておく袋があるといいですね。

消耗品関連

次は消耗品です。

いろんな用途に使えるアイテムは日常の生活と同様に重宝します。

こちらも忘れずに準備しておきましょう!

1.簡易トイレ(固めるタイプ50個セット)

種類としては以下の2つが主です。

- 仮設型の小さいトイレのタイプ

- 用を足した後に袋に凝固剤を入れて固めるタイプ

3,000円〜1万円弱の金額で販売されており、比較的手軽に購入できる凝固剤の固めるタイプのものがおすすめです。

使い方に不安がある場合は事前に一度試してみてください。

2.ビニール袋(ポリ袋100枚入り:サイズ11号〜13号位)

ビニール袋にはいろんな用途があります。

- 食材を入れて保管する

- 不要なものを入れる

- 調理の際に使う

- 汚れを防ぐ

食材を入れたい場合はジップロックなどの口が閉められるタイプも防災バックに入れておきましょう。

3.紙皿・紙コップ・割り箸・サランラップ(それぞれ15組)

紙皿や紙コップ、割り箸はご飯を食べるものに使うのはもちろん、歯磨きの際に使ったり、水をくんだりと、いろんな用途に使うことができます。

また、サランラップも便利です。

紙皿にラップをして使用後はラップを外せば、紙皿を水洗いをしなくても繰り返し使えます。

衣類関連

次は衣類です。

季節によっても、持ち出しの量がかなり変わってきます。

軽量な防災用のアルミシートなどもうまく活用しながら、どの季節に災害が起こっても対応できるよう準備していきましょう。

1.靴・スリッパ(スリッパ1人1個)

災害時は色んなものが地面に落ちていて非常に危険です。

なので避難場所に移動する際は底が厚い靴で移動しましょう。

また、避難先ではスリッパがあることで衛生的に過ごせます。

スリッパを1人1個ずつ準備しましょう。

2.衣類(使い捨て下着3日分)

衣類は人数や枚数でかさばってしまいますよね。

最近では小さく圧縮された下着や、使い捨てショーツなど衛生的に保つためのものがあります。

動きやすいズボンや乾きやすいTシャツなども合わせて防災バッグに入れておきましょう。

3.タオル(1日1人3枚)

衣類と同様、圧縮されたコンパクトに持ち運べるタオルがあります。

夏は汗をかいたり、冬は首に巻いて暖を取ったりと活用できます。

小さなお子様がいる場合は、よだれ掛けやガーゼハンカチ、小さいハンドタオルなども合わせて準備しましょう。

その他必要なもの

ここまで様々な角度から準備物をお伝えしてきました。

その他に必要なものがあと少し!ありますので一緒に確認していきましょう!

1.常備薬・持病薬(家族3日分)

持病がある方は特に普段からも持ち合わせてはいると思いますが、防災バックの中にも持病薬は入れておきましょう。

家族の状況や人数に合わせてみんなで相談しておくことをお勧めします。

2.軍手(人数分)

軍手は災害時に避難する際、災害後に外出する際など使う場面が何かとあります。

人数分揃えておきましょう。

3.保険証や身分証明書のコピー(家族分1枚ずつ)

怪我をした場合や、避難先で体調が悪くなった場合に使う意外に、自分を証明するものとして必要なこともあります。

防災バックの中に入れておきましょう。

4.現金(3万円)

災害の状況によって、電気が復旧しない場合は電子マネーなどが使えないため、現金が必要です。

1万円札は両替できないこともあるため、千円札や小銭で用意しましょう。

5.ハザードマップ(紙)

ハザードマップは、自然災害が起こった際に、地域の被害を予測し、その範囲を示したものです。

- 火災

- 地震

- 津波

- 高潮

- 洪水

- 土砂災害

このような災害が起こった際に、それぞれの災害時にどこに避難すべきか、地域によって異なる場合もあります。

万が一の際に、家族で確認しておく必要があります。

ハザードマップは住んでいる地域の市町村で入手可能です。

あると便利な防災グッズ

1.カセットコンロ・ボンベ

災害時に電気やガスが止まった場合、食料を調理できません。

そこで、カセットコンロはお湯を沸かしたり、調理に使ったり、暖をとったり、煮沸消毒など、用途としては幅広く使うことができます。

カセットコンロとボンベ3本セットを用意するとよいでしょう。

注意点として、体育館や公民館などの多くの人が利用する避難所では、人通りが激しく危険だと判断され、使用できないこともありますのでご注意ください。

2.防寒具やアルミブランケット

災害の季節によって必要ない場合もありますが、避難生活となると、いつもと違う環境で体調も崩しやすくなります。

防災バッグに入るよう、できるだけ薄くて軽量なものがよいでしょう。

価格も1000円以下で販売されているので、ぜひ1人1着は購入しておきましょう。

3.カセットストーブ・カイロ、電池式の扇風機

カセットコンロに使う、カセットボンベをセットして持ち運びストーブとして活用する道具です。

6,000円〜1万円弱で販売されており、ガスを使ってすぐに温まり、寒い時には非常に重宝します。

また、ホッカイロはコンパクトなので、人数分は常備しておきたいですね。

夏場は電池式の扇風機を用意すると良いでしょう。

1,500円程度でも購入できます。

どちらも寒い時、暑い時に重宝する道具ですのでぜひ揃えてみてください。

4.ラジオ

ラジオは、災害が起こった後の周りの状況を知るために必要なツールとなります。

スマートフォンでは通信障害や電波が届かない場所でも、ラジオであれば情報が手に入ります。

最近では、6,000円程度で手に入る「多機能防災用ラジオ」もあり、自家発電や充電も対応可能な優れたラジオもあります。

5.段ボール

段ボールは

- 暖をとる

- 仕切りにする

- 敷布団にする

など、避難所でも多様に利用できます。

また、ダンボールトイレは3,000円前後、ダンボールベット自体は1万円弱で販売されていたりと、防災グッズとして注目されているアイテムです。

6.耳栓

避難生活をする際に、大人数の中で生活することも少なくありません。

普段はプライベートな空間にいるのに対し、近くに知らない人が集まっている状態はストレスが少なからずかかってきます。

ご自身の睡眠を確保するのに役立つアイテムです。

防災グッズに関連したよくある質問

さて、これまで様々な防災グッズをご紹介してきました。

グッズを揃えていくイメージはできたでしょうか。

ここからは、どこにどう保管すべきか、どこで買うのか、お得に購入するには?に答えていきます。

ぜひ参考にしてみてください!

防災グッズのおすすめな保管場所は?

防災グッズは、一箇所にまとめて置くのではなく、分散して置いておくのがおすすめです。

災害で自宅が倒壊したり、家具が倒れてしまい、防災バッグが取り出せないことがあるためです。

置き場所としておすすめな場所は以下になります。

- 玄関先

- 寝室など

- 車庫や物置などの外

- ふすまやクローゼットの中

コンパクトにできる災害持ち出し袋、食料などの優先的なものが入っている防災バッグは玄関先などの逃げ出す場所付近に設置するとよいでしょう。

備蓄品として管理するものはクローゼットの中に追加しておいておくのもおすすめです。

夜間用に寝室や物置において置く場合は、ライトを取り出しやすい場所に入れておくと便利です。

防災グッズはどこで購入する?

防災グッズは

- ホームセンター

- 家電量販店

- アウトドアショップ

- 楽天市場

- アマゾン

など、オンラインでもご近所の店舗でも、多方面で販売されています。

100均でも揃えられるもの

100円均一でも揃えられる商品はいくつかあります。

例えば、以下のような商品は100円均一でも販売されているので、購入しておくとよいでしょう。

- 非常持ち出し袋

- 軍手

- 簡易トイレ

- 非常用保温寝袋

- 防災用簡易照明

- 折りたたみ水タンク

- LEDライト

上記以外にも、100円で揃えられるグッズはたくさんありますので、できるだけ大きな100円ショップに足を運んでみましょう!

まずは防災グッズを買ってしまうのもおすすめ!

「忙しくてなかなか揃える暇がない!」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、1人様・2人様の防災グッズ一式が入っているものもあります。

最初はこれらを購入して、ご自身にあった中身に変えていくのもいいかもしれませんね。

防災グッズの点検の頻度

点検の頻度の目安は半年に1回です。

- 食品などが劣化していないか

- 賞味期限が切れていないか

- ライトが壊れていないか

- 賞味期限(水:2〜3年、ミルク:6ヶ月~9か月、栄養補助食品:約10ヶ月)

- 乾電池(5年程度)

- 季節のもの(ブランケット、電池式の扇風機など)

食品だけでなく、充電器や乾電池の消費量なども忘れず確認しましょう。

まとめ

防災に伴う準備物リストとしてお伝えしました。

たくさん準備物があるものの、一番大切で優先すべきは”命を守ること”です。

実際に地震や洪水が起きたら、自分はどんな行動を取るのか、どこに逃げるべきなのかなど、ご家族やパートナーと話し合ってみましょう。

日頃の防災意識を高めるためにも、防災マップや避難経路を意識して見てイメージしておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。

近年、全国的に災害が起こっている中で自分自身が日頃から何に気をつけて、何を準備しておくかは非常に重要だと感じます。

そして、「いつか準備しよう」と思うと忘れがちな防災グッズですが、一つ用意をしておくだけで安心です。

ご家族みんなで、万が一の対策をしておきましょう。